|

| 影雕:石头上雕出万千世界 |

| 在厦门会晤上大放异彩;2021年入选国家级非遗代表性扩展项目名录 |

|

2024年01月26日·海西晨报·

第A10版

·

闽南非遗

|

| 影雕作品中千万次不同力度、不同方位的敲击,呈现了热忱的匠心。 |

|

|

| 龙年主题影雕作品《龙行龘龘》。 |

|

|

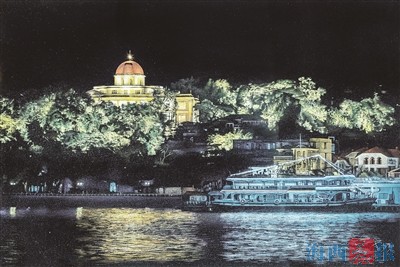

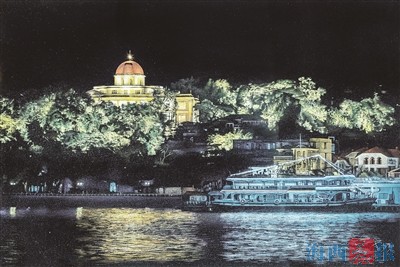

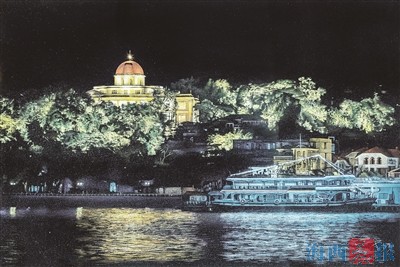

| 影雕作品《琴岛夜韵》。 |

|

|

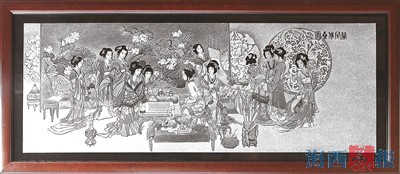

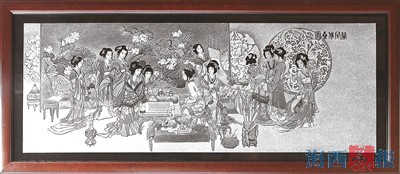

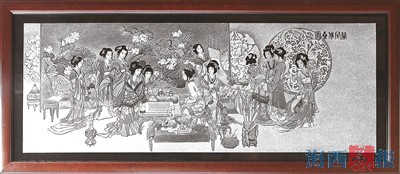

| 李雅华作品《兰闺雅集图》刻画了《红楼梦》中的“十二金钗”,于2017年厦门会晤期间展示。 |

|

●晨报记者 叶子申

●厦门城市职业学院(厦门开放大学)陈心晖

●实习生 朱子豪

“苏州刺绣绣丝绸,闽南刺绣绣石头”,说的就是影雕。

初识影雕,多数人很难相信这是一种在石头上雕刻的艺术。实际上,不少精美的影雕作品更像是栩栩如生的摄影作品。

近日,在厦门举办的第十六届中国民间文艺山花奖上,国家级非物质文化遗产代表性项目惠和影雕省级代表性传承人李雅华创作的影雕作品《兰闺雅集图》入围优秀民间工艺美术的终评,受到业界关注。本期,让我们带您感受影雕的独特魅力。

非遗名片

影雕,是用合金钢针在石头上雕琢的“针黑白”工艺,是闽南惠安石雕艺术的一个门类。因其将绘画艺术融入石雕工艺技法,艺术形象逼真,犹如摄影,故名“影雕”。2011年,惠安石雕(惠和影雕)列入福建省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录;2021年,惠安石雕(影雕)入选第五批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录。

创新举措

近年来,厦门城市职业学院影视动画学院开设“雕刻工艺与制作”课程,秉持“传承融合,大爱匠心,聚焦产业升级,培养创新人才”的教学理念,打造校企合作、非遗特色、线上线下相结合的课程,旨在把学生培养成“设计含文化底蕴、制作显精湛技艺、传承能守正创新”的高技能人才。

是一种独特工艺石雕

闽南早有“石头城”的别称,石文化是闽南文化的重要构成。从唐宋到明清时期,石雕技艺广泛运用于闽南地区的寺庙、祠堂、民居以及石桥、石塔等公共建筑和宗教建筑。

《惠安县志》中,按用途将石雕产品大致分为建筑石雕、器用石雕和工艺石雕三大类。其中,工艺石雕又分为沉雕、圆雕、浮雕、影雕。因此,影雕是一种独特的工艺石雕,其雕工非常神奇,用肉眼看并不明显,就像摄影作品或美丽画作誊印在石板上。

影雕是清代惠安籍石雕大师李周首创,他在线刻基础上,创造性地将绘画图案与用笔技法运用于青石雕刻,以钢针錾点营造出明暗黑白的效果,远看似以线构图,近看实为用点成像。

影雕在厦门熠熠生辉

影雕技艺传承至今已有300多年的历史。在清末时期,影雕得到了较好的传承,惠安李氏和蒋氏两大家族名匠辈出。但此后漫长的战争时期,影雕技艺濒临失传,直至新中国成立后又复兴。

影雕技艺主要流传于福州、厦门、泉州、漳州等地,也流传至我国台湾地区以及东南亚华人华侨聚居地。在厦门,李雅华将影雕这门技艺发扬光大,形成富有特色的惠和影雕。

出生于泉州惠安的李雅华,少年时开始随父亲学习石雕技艺。在全面掌握石头雕刻工艺后,她创新形式,发展出了独特的惠和影雕技艺。

2008年,为更好地传承和推广惠和影雕,李雅华创办了惠和石文化园。2017年举办的厦门会晤期间,李雅华为中俄两国元首展示惠和影雕技艺,助力惠和影雕走出国门。

让老手艺焕发新光彩

影雕工艺虽然具有审美、文化和教育等价值,但其传承与发展还是遭遇了一系列现实困境。如何让更多年轻人愿意保护影雕技艺,学习、钻研影雕技艺,成为不少人关注的话题。

目前,李雅华致力于培养一批传承人。她的儿子戴毅安和女儿戴秀慈如今分别是惠和影雕的市级和区级传承人。李雅华的多名徒弟,包括江爱红、黄惠清等人,目前均在申报惠和影雕市级传承人。

“传统文化需要坚守,而时代发展需要创新。”李雅华认为,她虽然是典型的老工匠,但依然要努力向年轻人学习,让老手艺焕发新光彩。

李雅华说,除了传统的师徒相承、口传心授,惠和还构建了“基地—学校—社区”三位一体的传承模式,进入小学、幼儿园、社区等场所传授技艺,利用文博会、元宵节、非遗日、科技周等节点开展活动。

厦门大学嘉庚学院旅游管理专业教研室主任、副教授黄俊毅建议,应推动影雕进入校园进行专业化培养,例如与高校合办雕艺大师班、开展实践教学活动;以订单合作的方式培养惠安妇女成为影雕工艺师;走进展会、社区和景区进行展演和传播。

影雕:石头上雕出万千世界

在厦门会晤上大放异彩;2021年入选国家级非遗代表性扩展项目名录

|

| 影雕作品中千万次不同力度、不同方位的敲击,呈现了热忱的匠心。 |

|

|

| 龙年主题影雕作品《龙行龘龘》。 |

|

|

| 影雕作品《琴岛夜韵》。 |

|

|

| 李雅华作品《兰闺雅集图》刻画了《红楼梦》中的“十二金钗”,于2017年厦门会晤期间展示。 |

|

●晨报记者 叶子申

●厦门城市职业学院(厦门开放大学)陈心晖

●实习生 朱子豪

“苏州刺绣绣丝绸,闽南刺绣绣石头”,说的就是影雕。

初识影雕,多数人很难相信这是一种在石头上雕刻的艺术。实际上,不少精美的影雕作品更像是栩栩如生的摄影作品。

近日,在厦门举办的第十六届中国民间文艺山花奖上,国家级非物质文化遗产代表性项目惠和影雕省级代表性传承人李雅华创作的影雕作品《兰闺雅集图》入围优秀民间工艺美术的终评,受到业界关注。本期,让我们带您感受影雕的独特魅力。

非遗名片

影雕,是用合金钢针在石头上雕琢的“针黑白”工艺,是闽南惠安石雕艺术的一个门类。因其将绘画艺术融入石雕工艺技法,艺术形象逼真,犹如摄影,故名“影雕”。2011年,惠安石雕(惠和影雕)列入福建省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录;2021年,惠安石雕(影雕)入选第五批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录。

创新举措

近年来,厦门城市职业学院影视动画学院开设“雕刻工艺与制作”课程,秉持“传承融合,大爱匠心,聚焦产业升级,培养创新人才”的教学理念,打造校企合作、非遗特色、线上线下相结合的课程,旨在把学生培养成“设计含文化底蕴、制作显精湛技艺、传承能守正创新”的高技能人才。

是一种独特工艺石雕

闽南早有“石头城”的别称,石文化是闽南文化的重要构成。从唐宋到明清时期,石雕技艺广泛运用于闽南地区的寺庙、祠堂、民居以及石桥、石塔等公共建筑和宗教建筑。

《惠安县志》中,按用途将石雕产品大致分为建筑石雕、器用石雕和工艺石雕三大类。其中,工艺石雕又分为沉雕、圆雕、浮雕、影雕。因此,影雕是一种独特的工艺石雕,其雕工非常神奇,用肉眼看并不明显,就像摄影作品或美丽画作誊印在石板上。

影雕是清代惠安籍石雕大师李周首创,他在线刻基础上,创造性地将绘画图案与用笔技法运用于青石雕刻,以钢针錾点营造出明暗黑白的效果,远看似以线构图,近看实为用点成像。

影雕在厦门熠熠生辉

影雕技艺传承至今已有300多年的历史。在清末时期,影雕得到了较好的传承,惠安李氏和蒋氏两大家族名匠辈出。但此后漫长的战争时期,影雕技艺濒临失传,直至新中国成立后又复兴。

影雕技艺主要流传于福州、厦门、泉州、漳州等地,也流传至我国台湾地区以及东南亚华人华侨聚居地。在厦门,李雅华将影雕这门技艺发扬光大,形成富有特色的惠和影雕。

出生于泉州惠安的李雅华,少年时开始随父亲学习石雕技艺。在全面掌握石头雕刻工艺后,她创新形式,发展出了独特的惠和影雕技艺。

2008年,为更好地传承和推广惠和影雕,李雅华创办了惠和石文化园。2017年举办的厦门会晤期间,李雅华为中俄两国元首展示惠和影雕技艺,助力惠和影雕走出国门。

让老手艺焕发新光彩

影雕工艺虽然具有审美、文化和教育等价值,但其传承与发展还是遭遇了一系列现实困境。如何让更多年轻人愿意保护影雕技艺,学习、钻研影雕技艺,成为不少人关注的话题。

目前,李雅华致力于培养一批传承人。她的儿子戴毅安和女儿戴秀慈如今分别是惠和影雕的市级和区级传承人。李雅华的多名徒弟,包括江爱红、黄惠清等人,目前均在申报惠和影雕市级传承人。

“传统文化需要坚守,而时代发展需要创新。”李雅华认为,她虽然是典型的老工匠,但依然要努力向年轻人学习,让老手艺焕发新光彩。

李雅华说,除了传统的师徒相承、口传心授,惠和还构建了“基地—学校—社区”三位一体的传承模式,进入小学、幼儿园、社区等场所传授技艺,利用文博会、元宵节、非遗日、科技周等节点开展活动。

厦门大学嘉庚学院旅游管理专业教研室主任、副教授黄俊毅建议,应推动影雕进入校园进行专业化培养,例如与高校合办雕艺大师班、开展实践教学活动;以订单合作的方式培养惠安妇女成为影雕工艺师;走进展会、社区和景区进行展演和传播。