| 情牵两岸名扬海外 高甲戏古韵传新声 |

| “闽南非遗印象”融媒体专栏采访团带您走进这项国家级非遗 |

| ||

|

●晨报记者 叶子申●厦门城市职业学院(厦门开放大学)陈心晖●专栏采访团 陈锦青 徐松翠

非遗名片

高甲戏是闽南地方戏曲剧种之一,因执戈穿甲,民间又称之为“戈甲戏”,又因有三生三旦三花脸九个角色,也称为“九角戏”等。高甲戏孕育于明末清初,起源于闽南民间阵头“宋江阵”,流行于泉州、厦门、台湾等闽南方言地区,以及东南亚华侨华人聚居地。2005年,高甲戏被列入福建省省级非物质文化遗产代表性项目名录;2006年,被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

基地风采

厦门城市职业学院闽南文化与民间艺术传习基地,以普及闽南文化知识、传承民间艺术技艺为宗旨,聚焦闽南非遗文化、培养文化产业专门人才,研究并支撑民间艺术产业化,同时通过普及闽南文化和民间艺术的基础知识,承担保护和传承的历史使命。基地聘请了多名国家级、省级、市级非遗传承人、工艺美术大师入驻。通过引入非遗传承人,推进非遗文化、闽南优秀传统文化进校园、进课堂,支持和推动福建省非物质文化遗产的发展。

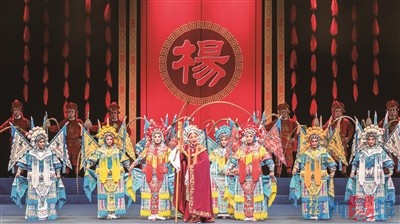

不久前,全新改版的高甲戏《陈化成》在厦门闽南戏曲艺术中心连演三场。“另辟蹊径”“别具一格”“耳目一新”……这是观众交流观演心得时使用得最多的词语。

高甲戏是闽南地方戏曲剧种之一,因执戈穿甲,民间称之为“戈甲戏”,又因有三生三旦三花脸九个角色,也称“九角戏”等。它流行于我国泉州、厦门、台湾等闽南方言地区以及东南亚华侨华人聚居地。

近日,晨报记者与厦门城市职业学院(厦门开放大学)“闽南非遗印象”融媒体专栏采访团共同走进厦门市金莲陞高甲剧团参观,了解高甲戏表演艺术,对话非遗代表性传承人,为您展现这项非遗的历史与创新发展。

独特“高甲丑”表演艺术

高甲戏孕育于明末清初,起源于闽南民间阵头“宋江阵”,因其以扮演梁山好汉和演宋江故事为主,早期称为“宋江戏”。清朝中叶之后,“宋江戏”艺人吸收“竹马戏”等其他艺术门类的表演形式,突破专演宋江戏的局限,发展成文武合演的“合兴戏”。因“搭高台,穿盔甲”演出,清末始称“高甲戏”。

在发展过程中,高甲戏吸收了闽南乡土生活的丑行表演,并在发展过程中不断丰富,逐渐形成了独特的“高甲丑”表演艺术。现就职于厦门市金莲陞高甲剧团的演员吴伯祥,专工丑行20多年。他向采访团介绍,高甲戏以“丑”见长,“能美能丑,亦庄亦谐”,多年来涌现出了柯贤溪(女丑)、陈宗熟(傀儡丑)、林赐福(布袋丑)、许仰川(公子丑)等闽南名丑。

“高甲戏的剧目,也分为大气戏、绣房戏和丑旦戏三大类,以武戏、丑旦戏和公案戏为主。”吴伯祥进一步介绍,高甲戏的音乐源于闽南音乐、南音、傀儡调等,并受梨园戏的影响,属南音系统。为适应戏剧的发展,音乐逐渐加快节奏,增加旋律的变化。唱腔大致分为三类:大气戏类、生旦戏类、丑旦戏类。

珍藏两岸民众共同记忆

闽台戏曲同根同源,珍藏着两岸民众共同的历史与文化记忆。高甲戏除了流行于泉州、厦门、台湾等闽南方言地区之外,在我国港澳地区以及东南亚闽南籍华侨聚居地都有巨大的影响力。

厦门市金莲陞高甲剧团名字中的“金莲陞”,就有着深厚的两岸渊源。“金莲陞”的前身,是20世纪20年代的“天福兴”高甲戏班。1931年,两岸高甲戏老艺人各取“金门”之“金”字、同安莲河之“莲”字,缀以吉祥寓意之“陞”字,得名“金莲陞”。彼时,“金莲陞”一登舞台,即成闽南侨乡及东南亚侨居地驰名的高甲名班。

近年来,两岸高甲戏互动交流持续不断,让这一传统戏曲不断焕发新生机。厦门市金莲陞高甲剧团曾多次赴菲律宾、新加坡、马来西亚和我国香港、澳门等地区演出。1994年,厦门市金莲陞高甲剧团作为大陆首个演出团体赴金门演出,被称为“破冰之旅”。其后,该剧团多次应邀赴台湾等地交流演出,得到两岸民众热情支持。2018年,厦门高甲戏《阿搭嫂》入台,由厦门市金莲陞高甲剧团和台湾戏曲学院台湾青年剧团联合演出,成为两岸戏曲交流合作又一结晶。

去年年底,福建现代高甲戏《围头新娘》晋京献演。这部由泉州市高甲戏传承中心创排、源自真实两岸故事、演绎两岸同胞数十年“双向奔赴”的现代剧目,在首都舞台上一亮相就引得满堂彩。

既守护传统也不断创新

在发展的浪潮中,厦门高甲戏既守护传统,也不断创新。从创作上而言,一代代老艺术家创作了《金刀会》《上官婉儿》《阿搭嫂》《乔女》《淇水寒》《大稻埕》等多部优秀剧目,唱响时代新曲。不少剧目被选送参加中国戏剧节、南北片戏剧展演,获得佳绩。2006年,高甲戏被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2017年,高甲戏《大稻埕》荣获中宣部第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

目前,厦门高甲戏代表性传承人队伍已形成从区级到国家级的梯队。国家级代表性传承人有纪亚福、陈炳聪、林英梨、吴晶晶;省级代表性传承人有洪东溪、林丽雅;市级代表性传承人有柯碧旺、骆景忠、吴金宝、李莉、张丽娜、吴伯祥、白君郎;区级代表性传承人有陈峥嵘、孙叶芳。

近年来,为了进一步传承和发展高甲戏,厦门多位高甲戏代表性传承人深入校园、社区等地,通过举办研学、编排高甲戏“广播体操”等丰富的形式,让不同年龄的学生了解高甲戏、喜欢高甲戏、传承高甲戏。